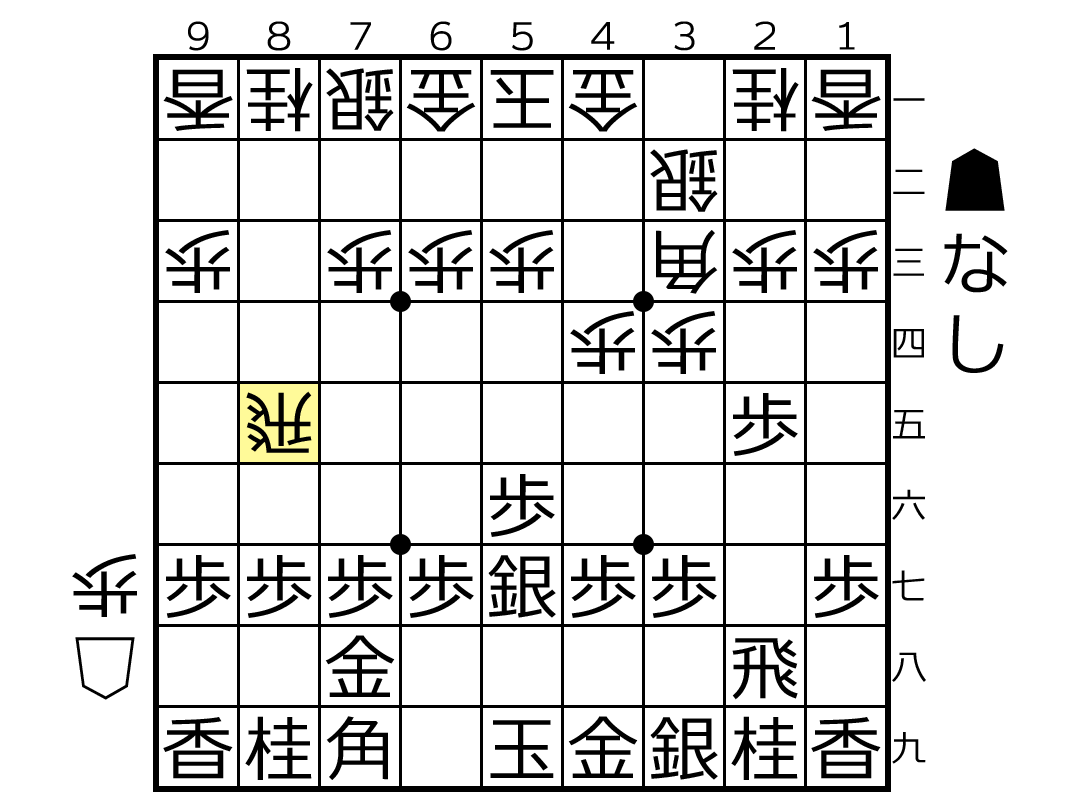

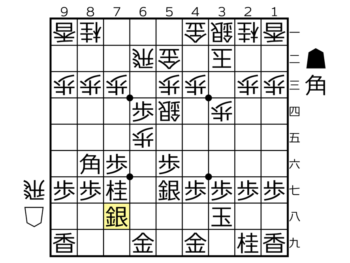

分岐図までの指し手

今回は、三間飛車▲6七銀型対右四間飛車の攻防をみていきます。

▲4八銀~▲5六歩は近年指されている形で、崩すのは用意ではありません。

上図以下

△6五歩▲5七銀△6六歩(分岐図)

後手は仕掛けを見送るのももちろん有力ですが、積極的にいくなら△6五歩とここで攻めたいところ。

分岐図では

①▲6六同銀右

②▲6六同角

③▲6六同銀直

の3通りの応手が考えられます。

順にみていきましょう。

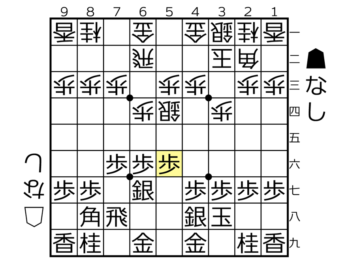

分岐①

分岐図以下の指し手①

▲6六同銀右△1四歩▲1六歩 △5二金右

▲6八飛 △1三角▲5八飛 △2四角

▲7八金 △3三桂▲5九飛 △4四歩

▲7七角 △4二金上 ▲5五歩

▲6六同銀右には△1四歩と突いてみたい。

代えて単に△5二金右もありますが、端歩を突かないとその後の指し手に大きな違いが出てきます。

▲6八飛に代えて▲5八金左も考えられますが、△6五銀から銀交換になれば△6九銀の割り打ちの銀をみて後手が指せます。

△1三角は端歩を突いた時からの狙いの一手。

△2四角では△2二角と千日手狙いも有力。

本譜は後手番ながら前のめりな指し方です。

上図以下

△4五銀▲4八金△9四歩▲9六歩

△2二玉▲8六角△3二金▲7七桂

△4二銀▲6五歩△3五歩▲5七銀

△4三銀

△4五銀では△4三銀も有力。

本譜は攻勢の構えで、囲いながらも△3五歩と次に一歩交換をみます。

上図以下

▲4六歩△3四銀引▲5六銀左△4五歩

▲同 歩△3六歩 ▲同 歩 △4五桂

▲6八銀△4六歩(結果図①)

▲4六歩で銀を引かされてしまいますが、△4五歩と仕掛ける余地が生まれます。

結果図は△4六歩のクサビが大きく、後手有利です。

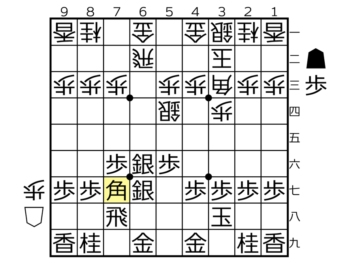

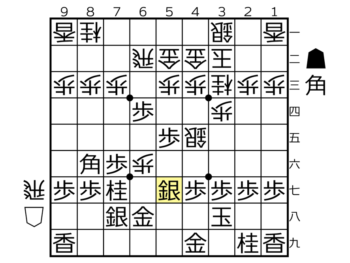

分岐②

分岐図以下の指し手②

▲6六同角 △同 角 ▲同銀右 △3三角

▲7七角

▲6六同角には、角交換してから△3三角と打ちなおすのが有力。

▲7七角では▲8八角も考えられますが、それは角の位置がよくなっているため分岐①より後手が得しています。

上図以下

△6五歩 ▲5七銀△7七角成▲同 桂

△8九角 ▲8六角△5二金右▲6四歩

△7八角成▲同 銀

△8九角が継続の攻め。

▲6八飛には△6七角成~△6六銀がうるさいです。

▲8六角~▲6四歩が局面を収めにいった構想で、実戦でも指されたことがあります。

上図以下

△3三桂 ▲4六銀△6六歩▲6八金

△4二金上▲5五歩△4五銀▲5七銀

△3三桂は攻撃的な手で、先手の応手によっては△4五桂からたたみかけます。

▲4六銀は先受けかつ▲5五歩をみた一手。

対して△6六歩が△6七歩成~△8九飛をみたいい歩の突き出しです。

上図以下

△7九飛 ▲8八角△7八飛成▲同 金

△6七銀 ▲6八金△7六銀成▲5八金上

△8七成銀▲7五角△8八成銀▲7一飛

△7六角(結果図②)

△7九飛は▲8八角で飛車が詰んでしまい変調のようですが、△6七銀が意外と受けにくい手で十分手になっています。

△7六銀成~△8八成銀と角を取れば駒の損得としても悪くないです。

結果図は次に△7八成銀をみて後手十分です。

分岐③

分岐以下の指し手③

▲6六同銀直△6五歩 ▲7七銀 △1四歩

▲1六歩 △8四歩 ▲7五歩

▲6六同銀直が最もやっかいな変化とみています。

▲7七銀と引かせて好調のようですが、▲7五歩から形はほぐせるため簡単ではありません。

上図以下

△7二金 ▲5八金左 △4二銀▲8六歩

△3一金 ▲6七歩 △6三金

後手は△7二金と右金の力でサバキを封じたいところ。

△4二銀~△3一金とエルモ囲いにかこい、戦機を待ちます。

上図以下

▲7六銀 △6四金▲2二角成 △同 玉

▲8八飛 △3三角▲7七角 △8二飛

▲3三角成 △同 桂▲7七桂(結果図③)

▲7六銀が▲7五歩と突いた時からの狙いの構想。

▲3三角成に代えて別の手を指すと、△4四歩と角道を閉じられて後手の圧迫作戦でペースを奪われそうです。

結果図はこれからの将棋。

△4四角、△4四歩、△3五角等と手が広い局面でいずれも一局です。