※本記事は囲碁9路盤中国ルール・コミ7目をベースとした研究となります。

日本ルールやコミ6目半等の場合は結論が変わる可能性があることをご了承ください。

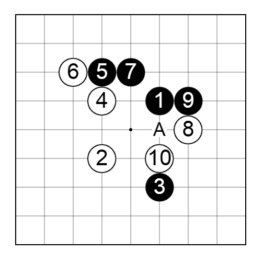

第1図

黒9では前回Aの変化をみていきましたが、いずれも白良しでした。

白は10と下辺黒一子に働きかけて手を作りにいきます。

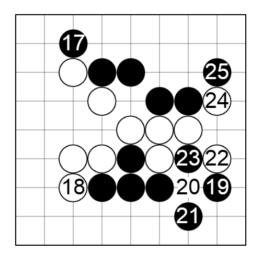

第2図

黒11は手の広いところ。

本譜は白の断点を突きながら下辺黒を補強しにいった手です。

黒17ではA~Cの3通りの手が考えられます。

順にみていきましょう。

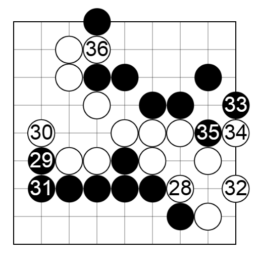

変化A

黒17と上辺を重視するなら、白18から下辺を攻めていくのが有力です。

白はコウを戦いながら左辺を固めるのが有力。

黒はコウで負けてしまいますと形は崩れてしまいますので黒32では26ツギが考えられますが、それなら白はAサガリで十分です。

変化B

黒17には白18サガリが冷静。

次にスベリをみせており、黒は19と止めてどうか。

白はコウ材が豊富なため、白20~22の二段バネで戦っていきます。

黒は31でコウを戦い続ける選択肢はありますが、白31から戦っているうちに損を重ねてしまっていけません。

白はまだまだコウに強い格好のため、白34とはじくことが可能。

白十分とみます。

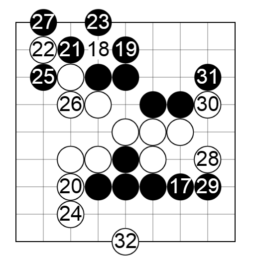

変化C

黒17サガリには白18と一本利かしてから白20のオサエが有力。

黒21から白石を食っていってどうかですが、白は28~30と上下に利かせられるのが気持ちのいいところ。

下辺黒は生きるのが精いっぱいで、白良し。

総じて、いぜれの変化も白良しとなります。