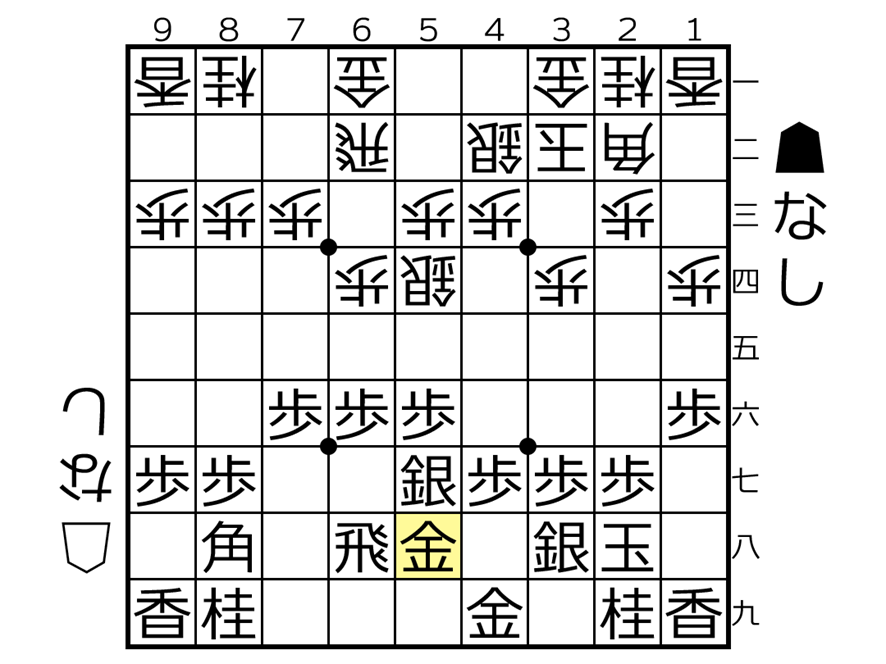

上図の▲7八金型は左辺を重視した構えで、時折みかける指し方です。

全体的なバランスをとっている形のため、慎重に崩す必要があります。

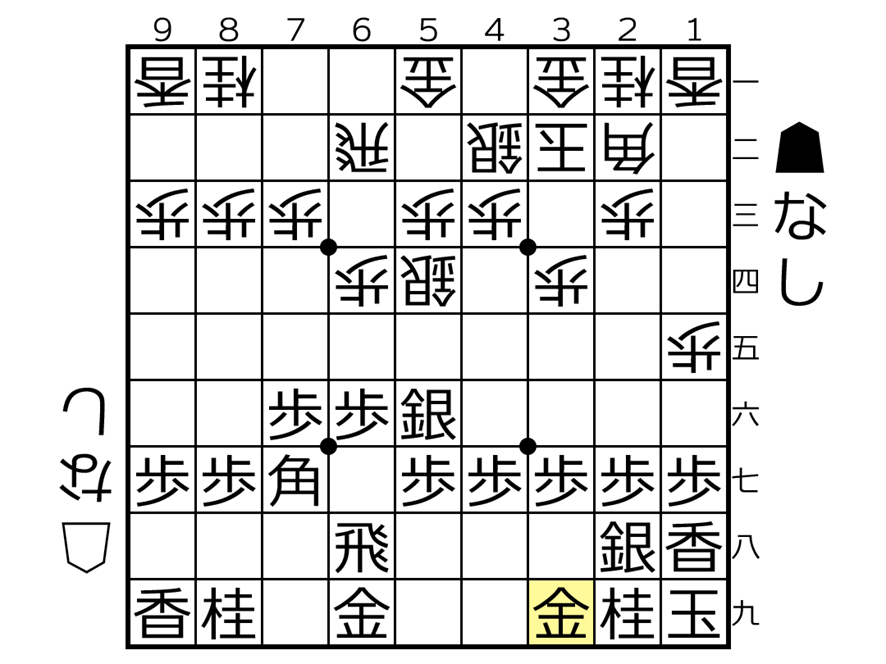

上図以下

△4四歩▲7五歩△5二金▲7六銀

△6三金▲8六歩△9四歩▲9六歩

△4四歩は持久戦辞さずの一手。

▲7八金型は左金が自玉から離れているため駒組み合戦になると不利になります。

代えて△7四歩も有力ですが、▲4六歩から中央を厚くする手が間に合ってきて手を作るのが難しそうです。

先手は黙っていると△4五歩~△4四角等からどんどん模様をよくされてしまいますので、▲7五歩から手を作りにいきたいところ。

代えて▲4六歩と位取りを拒否するのは△1三角と先手陣の不備を突かれてしまいます。

後手は△5二金~△6三金と右金を上がっていくのが7筋位取りに対する1つの指し方。

△6三金に代えて△4五歩もありますが、

以下

▲8六歩△8四歩▲6七金△4三金

▲8八飛△8二飛▲8五歩

と進んだ局面をどうみるか。

形勢は互角ですが、うまく攻めをいなさないとすぐ悪くしてしまいます。

上図以下

△7四歩 ▲同 歩 △同 金 ▲7五歩

△7三金▲6七金 △4五歩 ▲5六金

△6三金 ▲8五歩 △3三角

△7四歩から形をほぐすのは指しておきたい手。

飛車の縦ラインを通しておくことにより軽い形になります。

△4五歩も価値の高い手で、位を取りつつ角道を開けて味がいいです。

基本的に、大駒のラインを確保する手は好手であることが多いです。

△3三角は本手。

先手に有効な攻めがないとみて、後手玉の可動域を広げた手です。

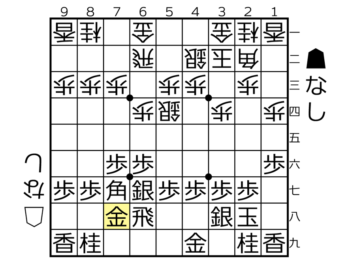

上図以下

▲4六歩△同 歩▲同 金△2二玉

▲4八飛△3二金▲5六金△4四歩(結果図)

先手から動くなら▲4六歩と位を消すくらい。

後手は位にこだわらずに△2二玉~△3二金と戦場から玉を遠ざけておくのがいい指し方のようです。

先手としても4筋で位を取っても維持しにくく的になるだけなので▲5六金と手を戻すくらいになります。

結果図は難解ながら若干後手持ち。

先手はこの先有効な手が悩ましく、後手は相手の手に合わせて指していけば自然とよくなります。

仮に千日手含みに指してきたとしたら、△4五銀~△5四金の打開手順があるのが心強いです。