今回は令和7年7月にAmazon・Kindleストアで出版となりました「現代相掛かりを知る本」とはどんな本か、簡単に紹介していきます。

本書は以下の7章で構成されています。

第1章 9手目☗9六歩対二枚換え

第2章 ☖7四歩取らせ

第3章 ☗3五歩位取り&横歩取り

第4章 ☗9六歩型対☖5二玉

第5章 ☗9六歩型対☖4二玉

第6章 ☗9六歩型対☖3四歩

第7章 9手目☗1六歩

第1章

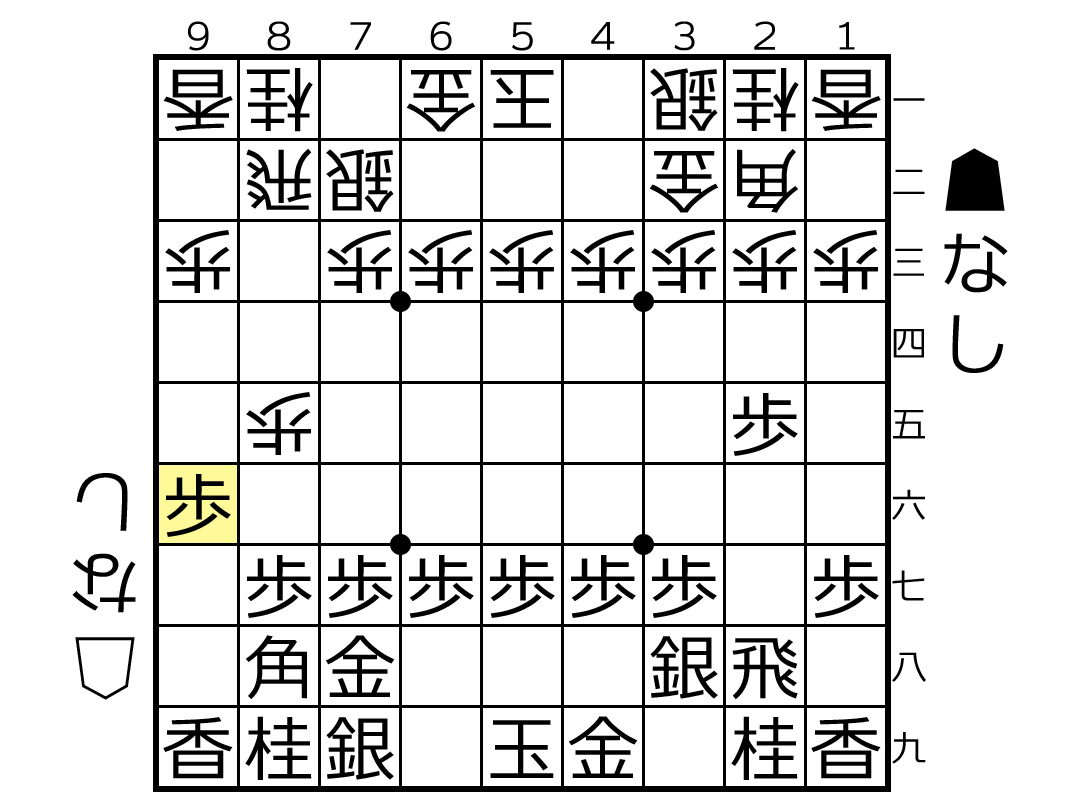

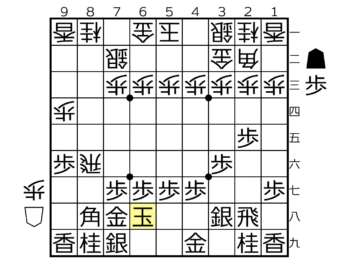

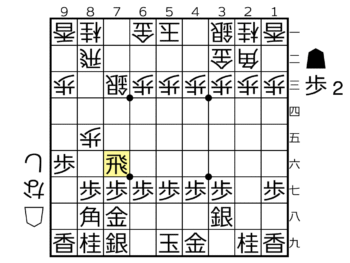

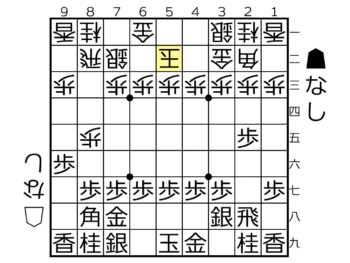

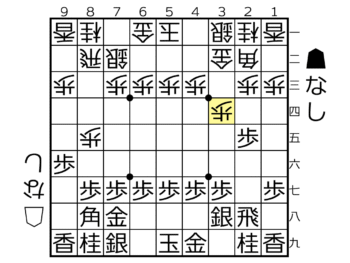

本書は9手目▲9六歩から始まる相掛かりを主に扱っています(上図)。

第1章では、▲5八玉型と▲6八玉の違いについて解説しています。

変化は多いのですが、本章では二枚換えの変化に踏み込まれた際にどう応じるかを解説しました。

下図へ進んだ時にそれぞれ対応が変わりますので整理する必要があります。

第2章

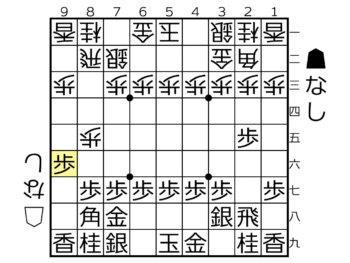

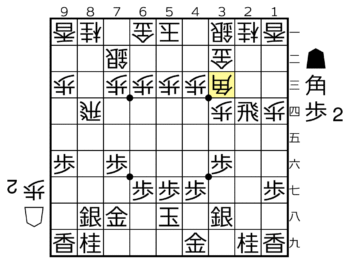

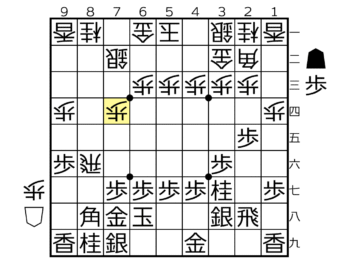

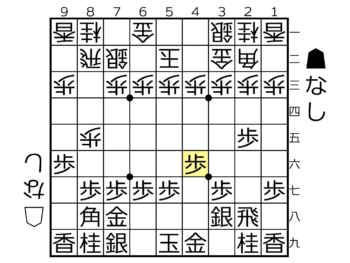

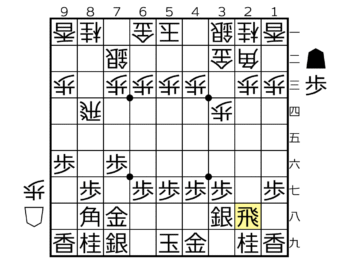

第2章では、△7四歩取らせについて解説しています。

ただし、ただ△7四歩と突けばいいわけではありません。

一歩をかすめ取って、7六→2六の飛車ルートが確保されていると後手は作戦負けです。

後手はまずは飛車ルートを消しておくのが肝要。

他にも制約がありますが、下図のように進めてから△7四歩が有力となります。

本書の中では、この後の進行も多く収録しています!

第3章

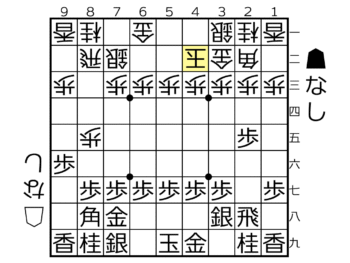

本章では▲3五歩位取り(上図)と横歩取りについて解説しました。

様々な変化を取り上げていますが、後手側の指し方の1つで右玉があげられます。

この戦術については、将棋世界2024年2月号の特集でもみられました。

そちらでは後手番目線の解説でしたが、修正案を研究して先手が戦える手順を疲労しています。

第4章

第1~3章の知識があると、10手目△5二玉を有力視する方が増えてきます。

対して、先手は▲4六歩が有力。

なぜそうなるのか。本書で詳しく解説しています。

第5章

第5章は、△5二玉があるなら△4二玉も考えられるよねって話。

対して先手は▲5八玉が有力。

△5二玉型のように▲4六歩じゃだけなの?

本書でしっかりその辺りも解説しています!

第6章

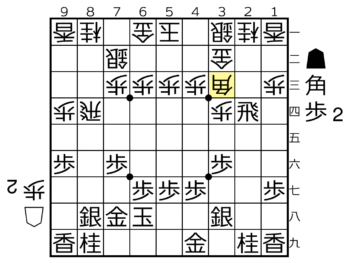

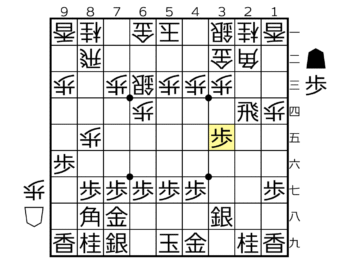

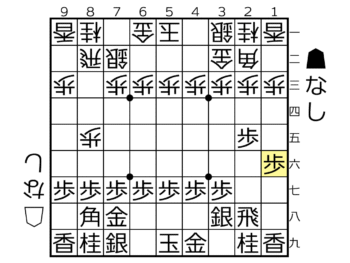

現代相掛かりは角道を開けるタイミングが重要視されています。

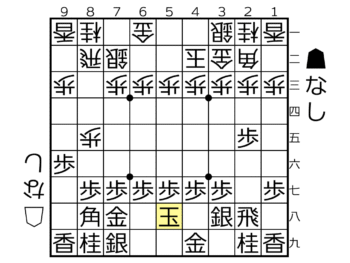

それなら、すぐに突いてしまえばいいのでは?というのが10手目△3四歩です。

下図のように進むのが想定され、飛車のポジショニングが決まります。

その後どう指せばいいかを本書では詳しく書いています。

第7章

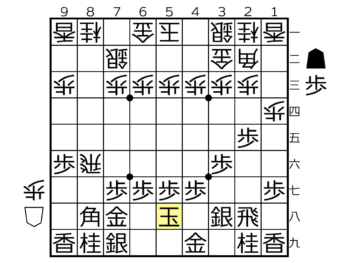

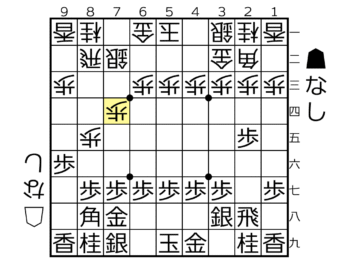

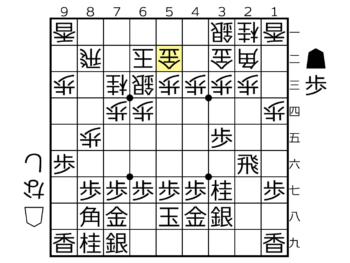

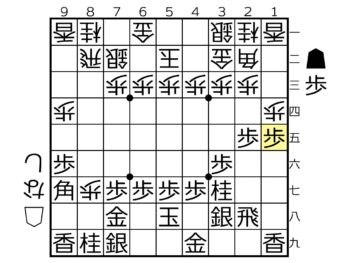

最後は9手目▲9六歩に代えて▲1六歩を解説しました。

個人的に面白いなと思っている変化が下図。

通常、先手があまり面白くないとする変化、ですが筋の交換が入っていることを生かして▲1五歩から動いていくのが有力。

これを初めて見た時は衝撃でしたね。

この後の進行は、本書を読んでご確認ください。

最後に

いかがでしたでしょうか?

本書では第1章~第7章と分けていますが、これらは実はつながっています。

現代の相掛かりは、様々な手段を相手の手をみながら出していく、高度ながらも意味を理解すると面白いものになっているのです。

ここで扱ったものはほんの一部に過ぎませんが、1人でも多く相掛かりを知る、楽しむきっかけとなることを願います。