※本記事は囲碁9路盤中国ルール・コミ7目をベースとした研究となります。

日本ルールやコミ6目半等の場合は結論が変わる可能性があることをご了承ください。

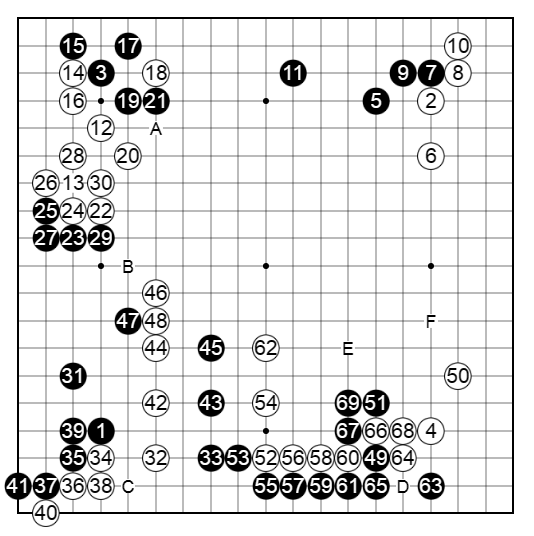

第1図

ここまで黒11のところでA、Bの変化をみて、いずれも白良しでした。

本譜はアテに打って最も直接的な手。

黒13ではCとDが考えられます。。

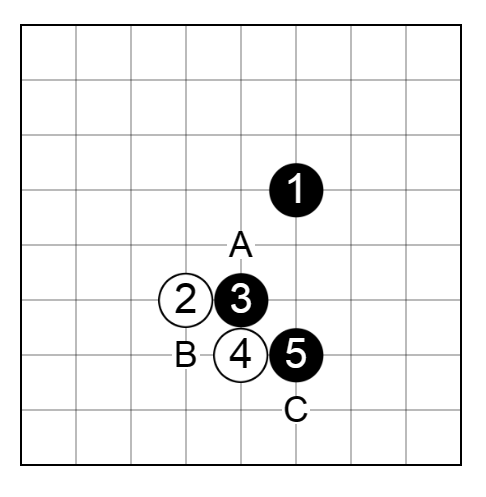

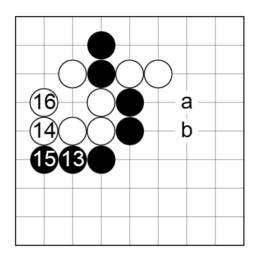

分岐①

黒13は「2子にして捨てよ」の格言に沿った自然な手。

白14はこの一手。

黒15ではa~cの3通りの手が考えられるところです。

失敗図

白14も考えられるのですが、黒15で左上は生き形になるので黒に安心されます。

白16と切るくらいですが、黒17~19で上辺はほぼ黒地。

これではっきり黒勝ちというわけではありませんが、白があえて選ぶ変化ではないでしょう。

変化a

黒15からシボっていくのは打っている時は気持ちいいかもしれませんが、利かしたわりに左辺にあまり地がついていません。

白は右辺を大きく囲う手が残っているうえにAもあるため、ダンゴ石にされても白が有利といえます。

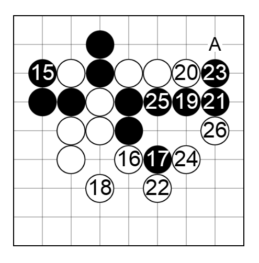

変化b

黒15を利かしてから黒17と打っても似たようなもの。

黒19とがんばれるのが黒15の効果ですが、白20から利かしてから白26と手を戻すのが冷静。

黒は左右にキズが残っているためもちません。

変化c

黒15と確実に生きてから黒19が一番手強いですが、白20として簡単に死ぬ形ではありません。

黒が21、23と取りにいく間に白は下辺を豊かにして十分。

白からまだAの味が残っているため、黒が勝てない格好です。

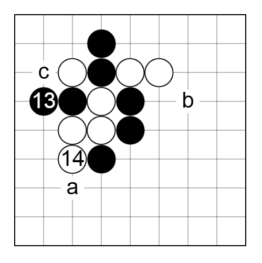

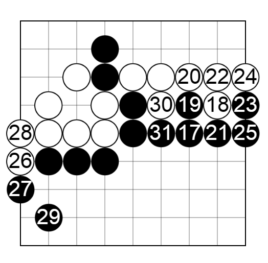

分岐②

黒13~15と利かしながら下辺を囲ってくるのも考えられる手順。

黒17ではaとbの2通りの手が考えられます。

a変化

白18で部分的にはAが急所ですが、上辺の黒にまだ活力があるため黒に18と打たれていけません。

白に手がないかに見えますが、白20キリが軽視しそうな鋭手でした。

白28が柔軟な手で、下辺の攻め合いは黒が制しますが白30と捨て石にして先手でヨセることができれば白勝ちコースです。

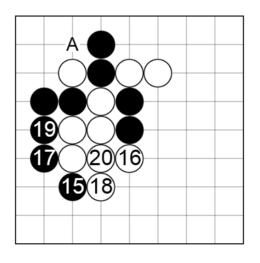

b変化

黒17と一路控えれば下辺に手はないのですが、白18から囲って十分。

黒31まで進めば白2目勝ちです。

総じて、これらの変化も白十分とみます。