※本記事は囲碁9路盤中国ルール・コミ7目をベースとした研究となります。

日本ルールやコミ6目半等の場合は結論が変わる可能性があることをご了承ください。

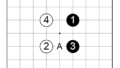

基本図

黒1~3の小ゲイマジマリは時々打たれる手法。

堅実な石運びで、次は積極的に打ち込む手を主な狙いとしています。

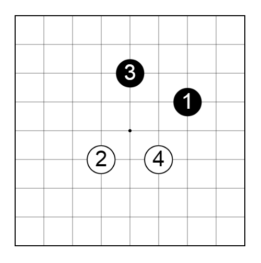

第1図

黒5は9路特有の常套手段。

まずはこの対策を立てないと始まりません。

白は6コスミツケで態度を聞くのが有力。

黒7ではA~Fの手が考えられますが、EやFの三々はDの進行に合流する公算が高いため割愛します。

変化A

黒7は堅い手ですが、白は安心して右辺に専念することができます。

白8と一本利かしてから白10が好手で、白18まで黒石を討ちとって白勝勢です。

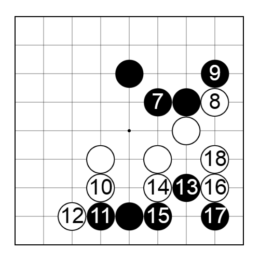

変化B

黒7は受けながらも右下に働いた手。

白8は黒9と打たせて反動を利用して手を作ろうとしています。

黒11はまた分岐で、aとbの2通りの手が考えられます。

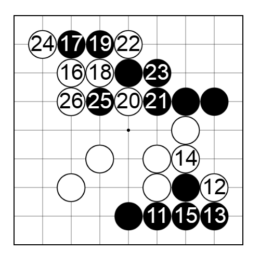

a変化

黒11と素朴に受けるのは、白12~14と利かしてから白16が好手順。

黒17で26と上からツケるのは白18から上辺で生きをみて十分。

また、19のコスミには将来白17から左辺を囲うのが大きいです。

本譜も白20を捨て石にして整形し、白十分です。

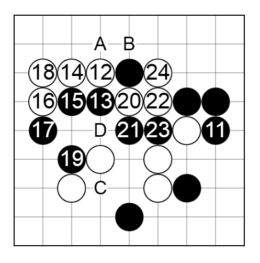

b変化

黒11には白12ツケが好手。

黒13でAには白Bのキリチガイが成立します。

本譜は白14と引く手が好手。

黒は妥協すると地合で足りなくなるので黒15から踏み込みたいところですが、白20のカウンターが刺さります。これは黒19のカケツギでカタツギでも同様です。

黒21でCキリには白Dがありますし、この返しは以降の進行でも残り続けています。

黒は断点が多く、白に楽しみが多く優勢です。

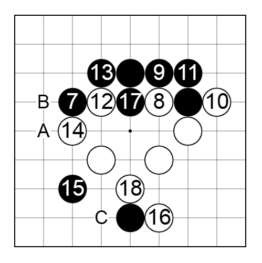

変化C

黒7の手抜きには白8~10が有力。

代えて黒が15等と打っても同様の手順が有効です。

白からは11とポン抜きが大きいため黒11としたいところ。

代えて黒が15と打ってきたなら白は11の後にAと16を見合いとします。

本譜は白12~14と上下を分断して攻めていくのがよさそう。

黒17でBには白Cのハサミツケが厳しいため中央に働きかけて牽制しますが、今度は白18と厚く打って白優勢です。

総じて、これらの変化は白が十分打てるとみます。